DEI

2023年7月1日より、東北大学男女共同参画推進センターから

「東北大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)推進センター」へ

名称変更いたしました。

東北大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)推進宣言

―多様性と公正性を包摂する教育・研究・就労環境の実現のために―

東北大学は1907年の設立当初より、開学の理念として「門戸開放」、「研究第一」、「実学尊重」を掲げ、旧制高等学校卒業者に加え、高等専門学校、高等師範学校卒業生等の多様な人材にも入学の扉を開きました。その結果、全国の俊英が入学し、さらに1913年には日本で初めての女子大学生が誕生しました。留学生にも早くから門戸を開いていたことも含め、本学では黎明期から多様性に富んだ環境や意識を育んできました。

Diversity, Equity & Inclusion:DEI

東北大学は、世界が大きな変革期を迎える中、本学が誇る多様な知を総結集し、

現在のみならず未来の人類の幸福を目指して新たな価値の創造へ向けて挑戦し続けるために、

多様性、公正性、包摂性(Diversity, Equity & Inclusion:DEI)を推進します。

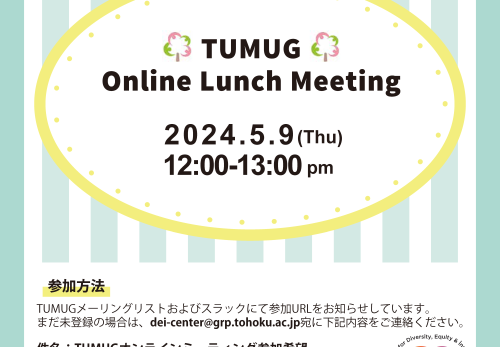

NEWS & TOPICS